No matter how cynical you get, it is impossible to keep up.

(Lily Tomlin, US-Schauspielerin)

Am Sonntag 1. März warfen fünf Beamte der LAPD (Los Angeles Police Department) einen schwarzen Obdachlosen brutal zu Boden. Dann erschossen sie ihn kaltblütig (das Video).

Ferguson ist aktuell. Ferguson ist Alltag.

Aber warum? Woher?

Drogenkrieg in einer farbenblinden Gesellschaft

Am 17. Juni 1971 erklärte US-Präsident Richard Nixon den Krieg. Zwar steckte er in Vietnam schon längst in einem schweren Konflikt fest. Trotzdem ließ er einen zweiten Feldzug vom Stapel, einen Krieg gegen Drogen. In Vietnam hatte er neben dem Vietcong einen neuen Gegner ausfindig gemacht und zum „Hauptfeind der Gesellschaft“ befördert. Denn bis zu 15 Prozent der in Vietnam kämpfenden US-Soldaten konsumierten Heroin. Dagegen helfe nur „ein wirksamer Krieg gegen die Heroinsucht“ (Englischer Originaltext).

Warum ist das heute noch wichtig? Was hat es mit Ferguson zu tun? Mit Polizeigewalt, Militarisierung und mit der Unterdrückung der Schwarzen?

Sehr viel. In diesem Krieg fanden die USA einen Weg zurück zur Rassenunterdrückung. Hier fand Ferguson seinen Ursprung.

Der Drogenkrieg erklärt, warum in den USA Rassismus wieder “in der Grundstruktur… der Gesellschaft zum Ausdruck kommen konnte,” so die Juristin Michelle Alexander. „Der Drogenkrieg war das Mittel, mit dem unzählige schwarze Männer in den Käfig gesperrt wurden.“

Wir können hier die Geschichte dieses bis heute andauernden Feldzuges nicht im Detail wiedergeben. Aber ein kurzer Rückblick ist notwendig, um zu verstehen, wie der im letzten Beitrag beschriebene Polizeiapparat entstehen konnte. Und wie das Rechtssystem so pervertiert wurde, dass es einen „farbenblinden Rassismus“ schuf in Amerika, eine Jagd auf Schwarze, ohne je explizit rassistisches Vokabular zu verwenden.

Dieser Krieg hat auch die Welt verändert. Es ist ein Weltkrieg geworden, den wir alle mehr oder weniger mitgeführt haben. Er machte es uns leicht, Feindbilder zu festigen und die Welt in gut und böse aufzuteilen. Hier die braven Bürger, geschützt von wackeren Polizeibeamten, dort die Kriminellen, die Junkies, die Kinderprostituierten und die Drogenbarone.

Vielleicht hat uns auch unser Voyeurismus hineingezogen? Unheil, dem wir entgehen, beschwingt uns. Wir sind froh, nicht im Malheur des andern verstrickt zu sein. Wer war nicht betroffen vom Schicksal von Christiane F, damals vor 30 Jahren? Und wer war 2014 nicht erschüttert durch die Massenmorde Mexikanischer Kartellkönige. Haben wir es uns dabei nicht zu leicht gemacht, wenn wir nach Erklärungen suchten?

Ich muss selbstkritisch fragen: Habe ich nicht irgendwo und irgendwie mitgekämpft? Es war abenteuerlich, mit der „Leopard“ Brigade des Bolivianischen Heeres im Mondlicht über den Altiplano zu fahren, um ein Coca-Labor auszuheben (ein schweigsamer Beamter der US-Drogenbehörde DEA fuhr auch mit). Es war spannend, damals, als Kolumbien im Chaos zu versinken drohte, auf der Spur von Pablo Escobar nach Medellín zu fahren oder in Cali nach dem Ochoa-Kartell zu forschen (Spiegel Spezial 1.1.1989). Habe ich auch zur Illusion beigetragen, es handle sich um einen Krieg, den man mit Militär und Polizei gewinnen könne?

Ich habe damals in den 80er Jahren nicht erkannt, was für politische Konsequenzen der Drogenkrieg haben würde. Auch Gespräche im State Department oder der DEA in Washington blieben auf der Ebene einer Generalstabsbesprechung. Wie stark ist der Feind? Wo ist er? Wie wird er gejagt? Wo gut lag und wo böse war axiomatisch festgelegt. Ob man die Sache „progressiv“ oder „konservativ “ betrachtete zeigte sich vor allem darin, ob man die Konsumenten der Drogen als Opfer sah oder an die Seite der Täter rückte.

Wo liegen nun in Amerika die politischen Ursprünge dieses endlosen Konflikts? Wie konnte sich eine ganze Nation in einen solchen Krieg einbinden lassen?

An der Oberfläche finden wir Argumente, die uns durch ihre Vernunft allzu leicht verführen. Es ist doch rational, wenn eine Regierung einen Missstand entdeckt und dagegen Maßnahmen ergreift. So gesehen war Nixons Politik noch relativ vernünftig. Denn mehr als die Hälfte der Gelder waren vorgesehen für Prävention und Rehabilitierung. Und Drogensucht unter den Soldaten war ein reales Problem. Dann aber wurde dieses Problem nahtlos auf die Zivilgesellschaft übertragen. Und seither setzten alle US-Präsidenten (außer Carter) voll auf den Krieg, während sie Prophylaxe und Heilung von der Drogenagenda verdrängten.

Dabei gab es genügend Grund, eher eine sanfte Politik zu fördern: Rund 95 Prozent der in Vietnam heroinsüchtigen Soldaten ließen ab vom Rauschgift, als sie wieder zu hause waren. Offenbar war Heroin also doch nicht so gefährlich, wie man glaubte. Eine spannende Angelegenheit, die leider unseren Rahmen sprengt (mehr dazu). Das Beispiel soll hier nur aufzeigen, wie fraglich Gewissheiten in der Drogendebatte oft sind.

Neben den expliziten Zielen einer Politik gibt es meist verborgene Intentionen. Kriminalistik-Professorin Diana Gordon nennt das die „Schattenagenda“ und glaubt, darin die tatsächlichen Absichten des politischen Establishments zu erkennen. Heute erscheint mir der Begriff zu „konspirativ.“ Aber als sie das Wort in ihrem Buch The Return of the Dangerous Classes (New York, 1994) schrieb, brauchte sie solche Vorbehalte nicht zu fürchten. Niemand behauptet, dass sich Nixon oder Reagan mit den Chefs der Polizei zusammengesetzt hätten, um die Frage zu erörtern, wie sie jetzt die Schwarzen „fertig machen“ könnten.

Aber so funktioniert Politik. Verschiedene Kräfte wirken ein, und zusammen erwecken sie den Anschein, es sei alles geplant. Einige Elemente einer politischen Entwicklung sind überlegt, aus der Vernunft entstanden. Andere kommen aus dem Unterbewusstsein, oder sind das Resultat von parallelen politischen Bestrebungen, von Kräften, an die niemand dachte.

Und dann gibt es auch die zynische Nutzung von irrationalen Komponenten im „Volksempfinden“ durch die Politiker. Dies scheint in der Entwicklung und Eskalation des Drogenkrieges entscheidend gewesen zu sein.

Denn obwohl niemand bis heute schlüssig erklären konnte, wie einer Sucht mit Krieg zu begegnen wäre, besteht in den USA seit Jahrzehnten eine Enge Verbindung in der öffentlichen Meinung zwischen Drogen und Kriminalität. Und das ist den meisten Menschen Grund genug, Abhängige zu verteufeln.

Für den Übergang von einer Abstraktion – Krieg gegen „die Drogen“ ist so abstrakt als Konzept wie Krieg gegen „den Terror“ – zu bestimmten Menschengruppen gab es eine hundertjährige Tradition.

Denn die Bekämpfung von Drogen fing lange vor Nixon an: seit über 100 Jahren sind Suchtmittel aller Art illegal, deren Konsum strafbar. Weltgeschichtlich gesehen ist das nichts. Aber es hat unsere Epoche weitgehend markiert.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts „waren Drogen weltweit frei erhältlich,“ schreibt der Journalist Johann Hari in seinem vor kurzem erschienenen Buch Chasing the Scream (London, 2015). „Man konnte in jeder Apotheke in Amerika Mittel kaufen mit denselben Wirkstoffen wie Heroin und Kokain… Und in England verkauften die schickesten Läden Heroin für die Damen der besseren Gesellschaft.“

In ihrem millionenfach in den USA verteilen Katalog pries Sears Roebuck in den 1890er Jahren sogar eine Injektionsspritze samt Schuss Kokain für US$ 1.50 an.

Plötzlich aber war es mit der Freizügigkeit vorbei. Denn um die Jahrhundertwende wurden Drogen zunehmend mit bestimmten Bevölkerungsgruppen in Verbindung gebracht, die der in Amerika herrschenden Schicht weißer Bürger unliebsam geworden waren. Nicht die Drogen wurden bekämpft, sondern die Menschen, die sie angeblich benutzen.

Ob eine Droge legal oder illegal ist „hat nichts mit einer wissenschaftlichen Einschätzung des Risikos zu tun, das eine Droge mit sich bringt,“ erklärt die Drug Policy Alliance, die in den USA für die Reform der Drogenpolitik einsteht. „Es geht darum, wer mit diesen Drogen in Verbindung gebracht wird.“

So dienten die Opium Gesetze in den 1870er Jahren in erster Linie dazu, den Einfluss der Chinesen in Kalifornien einzuschränken.

„Die Chinesen wurden nicht mehr gebraucht auf dem Bau der Eisenbahnen im Westen,“ erklärt Diana Gordon, „jetzt wurden sie beschuldigt, in der Wirtschaftskrise den Weißen Arbeitsplätze wegzunehmen.“

Kokain, im Bürgerkrieg noch Wundermittel für die Behandlung verwundeter Soldaten, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in den Südstaaten illegal. Drogensüchtige, kriminelle Schwarze waren angeblich eine Gefahr für die Gesellschaft. Dabei bewiesen Untersuchungen damals schon, dass der Kokain-Konsum unter Afroamerikanern gering war. Auch hier war das Ziel, „gefährliche Klassen“ (so Gordon) zu identifizieren und zu kriminalisieren. Einmal mehr ging es um Arbeitsplätze in einer schrumpfenden Wirtschaft.

Dasselbe Muster wiederholte sich in den 20er Jahren, als im mittleren Westen und im Südwesten die systematische Verfolgung von Marihuana anfing. Wieder schufen rassistische Argumente das notwendige Feindbild: Mexikaner waren „degeneriert“ weil sie Marihuana rauchten. Streitobjekte waren in Wirklichkeit die Arbeitsplätze auf den Farmen.

Harry J. Anslinger, langjähriger Leiter der neu errichteten Drogenbehörde Federal Bureau of Narcotics war es gelungen, 1914 die Illegalisierung von Heroin und Kokain durchzusetzen (obwohl er angeblich selber eine tägliche Dosis Morphium nahm). Aber seine Behörde blieb zunächst unbedeutend, weil der Drogenmarkt zu klein war. Mehr Bedeutung, Budget und Beamte erreichte Anslinger nun durch Panikmache. Dabei setzte er gezielt rassistische Argumente ein.

„Er malte dem Parlament Albtraum-Visionen der Drogen-Konsumierenden Schwarzen und Mexikaner vor,“ berichtet Hari. „Er habe gehört, dass (weiße) Studentinnen an der University of Minnesota mit Schwarzen feiern würden… das Resultat: Schwangerschaft.“

Auch Marihuana verteufelte Anslinger vor den erschrockenen Abgeordneten. Es würde „Menschen zu wilden Tieren machen.“ Sogar der Jazz Musik stellte Anslinger als Symptom der Degeneration systematisch nach, und die Sängerin Billie Holliday verfolgte er verbissen.

Diese Verteufelung wurde zum geläufigsten Element der Drogenbekämpfung. Wir können heute lachen über die Propaganda, die gemacht wurde und noch wird. Etwa im Film über das „Teufelskraut Marihuana“ von 1936 (Marihuana: The Devil’s Weed). Diese Haltung findet sich bis heute, etwa wenn Prediger Pat Robertson verkündet, wer Marihuana rauche sei „einem Gemüse versklavt“.

Das ist lächerlich. Aber die Folgen sind ernst. Denn die systematische Verteufelung schuf ein Weltbild, das den Krieg gegen Drogen zu einem der wichtigsten Elemente der amerikanischen Politik machte. Verachtung und Abgrenzung sind für den Wähler einfacher zu verstehen als komplexe Tatbestände.

„Menschen haben eine Neigung, die relative Bedeutung von Sachverhalten dadurch zu messen, wie leicht sie aus der Erinnerung zu holen sind,“ schreibt Nobelpreisträger Daniel Kahnemann. „Und das hängt weitgehend von der Berichterstattung in den Medien ab.“ (Thinking, Fast and Slow, 2011).

Der Mensch sucht nach möglichst simplen Erklärungen für die gesellschaftlichen Probleme, die er nicht versteht. Die rebellische, triebhafte Jugend der 70er Jahre etwa machte Nixon und einer ganzen Generation perplexer Eltern schwer zu schaffen.

Die britische Journalistin Polly Toynbee fasst das so zusammen: „Wir verdichten eine verworrene Wirklichkeit zu einem Narrativ von gut und böse.“ (zitiert in John Yorke, Into the Woods, 2013).

So wird das Wort vor die Realität gestellt. Die Verteufelung der Drogen und der Menschen, die sie konsumierten, erfolgte mit einem zunehmend kriegerischen Vokabular. Und dieser irrationale Wortschatz wurde zur Politik. Vor allem Ronald Reagan verwandelte die Worte Nixons in den 80er Jahren in handfeste Polizeimaßnahmen.

Für Diana Gordon, Professorin der Politik und Kriminalistik an der New York City College, war Sprache entscheidend. Sie nennt das Drugspeak – die Sprache der Drogen. Diese Sprache rechtfertigt, ja verursacht geradezu, was in den USA seit über 30 Jahren als Drogenpolitik gilt.

Sie bezieht sich dabei auch auf den Politologen Murray Edelman (1919 – 2001), der in seinem Werk Political Language: Words that Succeed and Policies That Fail (New York, 1977) schrieb:

„Die Sprache dient dazu, bestehende Politik zu bestärken und zu reproduzieren. Mehr als eine Aufzeichnung der Realität wird sie zur Wirklichkeit, mit der jene, die Politik formulieren und ausführen … einen politischen Wandel verhindern.“

War das eine Erfindung der Politik? Nicht nur. Ohne die Medien hätte sich Drugspeak nie durchsetzen können. Warum kam die Sprache des Krieges aber so gut an?

Krieg ist geil.

Die Behauptung ist grotesk, wenn man sie mit der Vernunft alleine betrachtet. Doch mit der Räson schauen wir leider nur selten auf unsere Umwelt. Eine perverse Faszination scheint Berichterstatter zu packen, wenn es um Konflikte und um Waffen geht. Erinnern wir uns doch an den Aufmarsch zum Golfkrieg, an die Begeisterung für mörderisches Spielzeug und die erwartungsvolle Spannung „eingebetteter“ Journalisten, die mit den Truppen nach Bagdad rollen durften. Wie es unten aussah, wenn „intelligente“ Bomben hinab regneten, kam nur selten zur Sprache.

Zu diesem Thema gibt es reichlich Literatur. Sie geht über den Gegenstand dieses Beitrages hinaus. Der Hinweis soll hier aber daran erinnern, wir leicht Journalisten für Krieg zu begeistern sind. Es erklärt auch, warum die Medien in den USA über die Äußerungen ihrer Politiker hinaus den „Krieg gegen die Drogen“ aufnahmen. Voller Enthusiasmus berichteten sie von den Missständen in den Armenvierteln ihrer Städte. Phantasievoll schürten sie die Angst, um Einschaltquoten und Auflagen in die Höhe zu treiben. Und parallel dazu kletterte „Kriminalität“ auf der Sorgenskala amerikanischer Bürger steil in die Höhe.

„Politiker, Bürokraten und TV-Moderatoren entdecken zwar manchmal Besorgnis über ein Problem in der Öffentlichkeit,“ schreibt Diana Gordon, „aber manchmal erschaffen sie diese Besorgnis auch.“

Dabei kreierten Politiker und Medien fast ikonenhafte Figuren, die in Amerika zu Grundelementen des politischen Diskurses wurden: welfare moms, crack babies, predators oder gangbangers. So wurden Opfer zu Tätern gemacht. Die Bewohner der armen, schwarzen Ghettos wurden als Sozialschmarotzer, Raubtiere oder Gangmitglieder entmenschlicht. Wer gegen diese üblen Elemente keine klaren Worte fand wurde als Politiker untragbar und schied als Weichei aus. 1988 verlor der demokratische Kandidat Michael Dukakis die Präsidentschaftswahl gegen George H.W. Bush, weil er ein „Liberaler“ war, während Bush gezielt irrationale Ängste vor Kriminellen schürte.

Medien und Politik schaukelten sich mit zunehmender Leidenschaft hoch. Dabei erfolgte die mediale Eskalation, zumindest ab 1991, in einer Zeit in der die tatsächliche Häufigkeit von Verbrechen stetig abnahm (die Mordrate etwa fiel zwischen 1991 und 2001 um fast die Hälfte). Doch Tatsachen wurden immer unbedeutender, Argumente kamen nur noch aus dem Bauch.

Die amerikanische Vorliebe für simple Erklärungen und klare Einteilung in „gut“ und „böse“ schuf, im Zusammenspiel mit einem alt-testamentarischen Hang zur Rache anstelle von Recht einen Konflikt, der unzählige Tote und Millionen Strafgefangene zur Folge hatte.

Wissenschaftliche Arbeiten über die Anfänge des Drogenkrieges in den 80er und 90er Jahren – etwa The New Jim Crow von Michelle Alexander (New York, 2012) oder das schon zitierte The Return of the Dangerous Classes von Diana R. Gordon – kommen zu erstaunlichen Einsichten. Die logische Folgerung, dass ein bestehender Missstand zu politischen Maßnahmen führte, die dann mehr oder weniger erfolgreiche Konsequenzen hatten, ist schlichtweg falsch. Es ging von Anfang an um etwas ganz anderes.

„Amerikanische Drogenpolitik … befasst sich nur marginal mit der Reduzierung von Drogenkonsum,“ meint Diana Gordon, „Drogenpolitik ist ein Mittel, um Werte wie Sicherheit oder Ordnung … zu fördern und um materielle und politische Erfolge … zu sichern.“

Harte Drogenpolitik gewann Wahlen. Sie schuf wachsende Budgets und ausufernde Bürokratien. Sie wurde zu einem Instrument der Macht, das kaum noch zu kontrollieren ist.

Erstaunlich sind auch die Einsichten von Michelle Alexander, Professorin der Rechte an der Ohio State University:

„Die Drogenkrise entstand in den schwarzen Nachbarschaften nachdem – und nicht bevor – der Drogenkrieg erklärt wurde. Der Krieg … begann zu einer Zeit, als der Konsum von Drogen rückläufig war.“

Die Logik klingt pervers: Waren die politischen Bedingungen für den Drogenkrieg einmal geschaffen, dann stellten sich gerade jene Umstände ein, die als Ursache dieses Drogenkrieges aufgeführt wurden. Die Politik war pervers.

Der Krieg wurde in die Ghettos amerikanischer Städte hinein getragen und eskalierte dann zu einer Orgie von Gewalt. Je mehr Politiker sich mit „law-and-order“ Parolen profilierten, umso mehr festigte sich das grausame System. Denn nicht nur Politiker posaunten im Chor das Gesetz der Rache – auch die in den USA gewählten Staatsanwälte und Sheriffs bliesen ins dasselbe Rohr.

Dabei waren die politischen Faktoren gar nicht so komplex: Wachsende Arbeitslosigkeit verstärkte den Rassismus der weißen Unterschicht. Die glaubte, die im Boom des Vietnam Krieges rekrutierten Schwarzen hätten ihr die Jobs weggeschnappt. Dazu kam eine politische Umschichtung in den Südstaaten: vergrault durch die Bürgerrechtspolitik der Demokraten liefen die Wähler verstärkt zu den Republikanern über.

Ronald Reagan gelang es in den 80er Jahren, die Parolen vollends in einen tatsächlichen Krieg zu verwandeln. Dabei setzte er geschickt zwei Waffen ein: Worte und Geld. Angriffe gegen schmarotzende Ghetto Bewohner waren genau das, was seine arme weiße Klientel hören wollte. Aber er ging sehr geschickt vor.

„Seine Gegner beschuldigten ihn, rassistische Botschaften zu verbreiten,“ schreibt Michelle Alexander. „Reagan leugnete dies, und Liberale fanden sich nun in der unbequemen Lage, dass sie seinen Rassismus mangels explizit rassistischen Vokabulars nicht beweisen konnten.“

Geld aus der Bundeskasse war das Mittel, mit dem Reagan die Polizei- und Justiz von Bundesstaaten und lokalen Behörden auf seine Linie brachte.

„Enorme Zuwendungen wurden gemacht an die Polizeibehörden, die Drogenbekämpfung zu ihrer höchsten Priorität machten,“ schreibt Michelle Alexander. „Das neue System war eine massive Bestechung dieser Behörden durch die Bundesregierung.“

Nicht einmal die Verfassung war Reagan heilig: Trotz des Posse Comitatus Act aus der Zeit des Bürgerkrieges, der jeglichen militärischen Einsatz im Inland verbietet, jagte er 1981 den Military Cooperation with Law Enforcement Act durch den Kongress. Damit erhielten Polizeibeamte Zugriff auf militärische Ausrüstung, Technik und Stützpunkte (siehe den vorherigen Beitrag zur Militarisierung).

Zum Abschluss ein paar Zahlen:

Rund 200 Millionen Menschen im Jahr konsumieren weltweit illegale Drogen. 250’000 sterben daran.

Weltweit sterben jährlich 2,25 Millionen Menschen durch Alkohol und 5,1 Millionen durch Tabak-Konsum.

Die USA geben jährlich 51 Milliarden Dollar aus für den Krieg gegen Drogen. Dabei verhaften sie in einem Jahr 1,5 Millionen Menschen (Zahl für 2013).

Auf die „Spur des Geldes“ kommen wir noch zurück, wenn wir uns mit der Justiz befassen. Bis heute ist Geld der Anreiz für jede Polizeibehörde, mit allen Mitteln Krieg gegen Drogen zu führen.

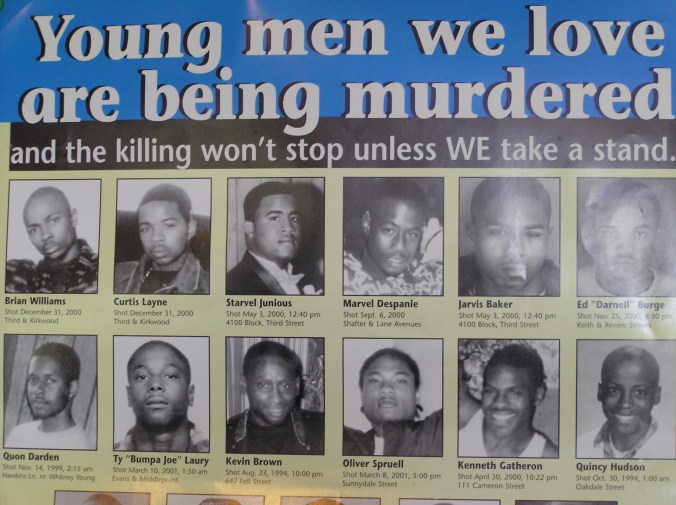

Polizei, Justiz und Vollzug sind in den USA kein Dienst an der Gesellschaft mehr – sie wurden zum Geschäft, zu einem gigantischen Mähdrescher, der vor allem die Schwarze und Latino Jugend Amerikas aufsaugt und vernichtet.